|

京杭大運河是中國乃至世界歷史上最偉大的水利工程之一,溝通海河、黃河、淮河、長江、錢塘江五大水系,推動經濟的發展、文化的傳播、社會的變革。2017年,習近平總書記對建設大運河文化帶作出重要指示:大運河是祖先留給我們的寶貴遺產,是流動的文化,要統籌保護好、傳承好、利用好。

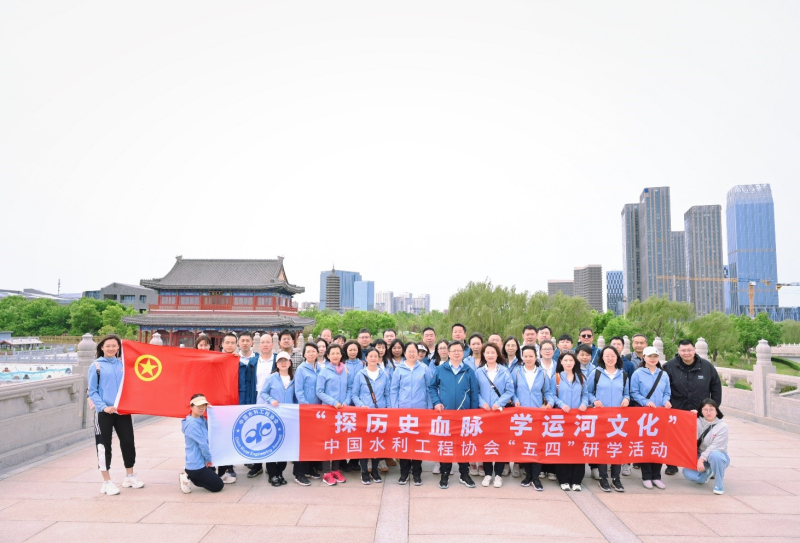

為深刻領悟“兩個確立”的決定性意義,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,堅守共青團初心使命,值此紀念五四運動104周年之際,中國水利工程協會團支部組織協會全體干部職工開展了“探歷史血脈 學運河文化”研學活動,深入學習“大運河文化”的內涵與價值,切身踐行水文化理念。

水工文化是大運河文化遺產的核心,包括大運河河道及其航運、水利等功能,涵蓋橋梁、船閘、堤壩、圩堰、駁岸、纖道、碼頭等歷史遺存。上午,我們跟隨通州文史專家劉福田老師,逐一參觀學習了“三廟一塔”、大光樓、北關攔河閘、北關分洪樞紐等大運河水工文化和水利工程。隨后,大運河泛波而行,親眼見證了大運河的姿態,學習了運河橋梁、古代漕運等歷史,收獲頗多。

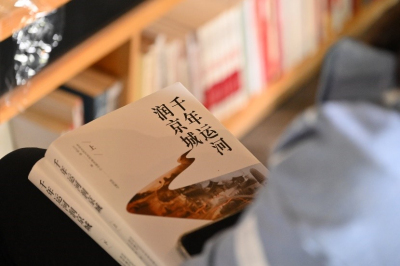

水是活的,水邊的日子、故事和文化也就是活的。下午,我們特別邀請到了中央民族大學文學院院長、民俗學專家王衛華,以《千年運河潤京城》為主題,進行了專題講座。

在講座中,王衛華院長把大運河的歷史、北京運河文脈的文化時空、運河的當代價值等等以故事的形式娓娓道來,為大家更加立體的呈現了大運河的水脈和與之相關的文化傳承,我們也感受到了同一條河,在不同時代,有不同的面貌和文化內涵。一河閱千載,一河覽古今。大家紛紛表示,在回去之后還要繼續閱讀這本《千年運河潤京城》,繼續去追溯大運河流淌的運河文化,深藏的歷史文脈和其生生不息的文化精神。

運河是滋養華夏大地生生不息的文明基因,塑造了“水”主沉浮的生動故事,而在綿延數千年的腳本中,一群或可愛或威嚴或敦厚或勤勞的“神獸”也寫下了生動的注腳。“慢點兒研學中心”的研學導師錢會老師,從大運河鎮水神獸的角度,通過《大運河鎮水神獸》主題講座和手工拓印“平安獸”互動環節,帶領我們探索了大運河的另一個世界,讓大運河的形象更加生動的烙印在大家心中。

活動的最后一站,來到了大運河森林公園月島的觀景平臺,這是2017年習總書記考察大運河和大運河沿岸生態環境治理成果的地方。大家從月島觀景平臺眺望大運河,再次重溫了習總書記的講話,同時,結合自身工作,去思考如何做好“保護好、傳承好、利用好”這三篇文章,以高度的歷史使命感積極參與大運河文化帶建設。

作為世界文化遺產,世界上距離最長、規模最大的古運河,大運河已經流淌了2500多年,和長城一樣,都是中國古代最偉大的工程。如果說長城是中華民族堅挺的脊梁,那么,大運河就是中華民族流動的血脈。通過這次活動,讓協會職工在豐富多彩的研學過程中,進一步感受了運河文化,自覺承擔起傳承和保護大運河文化的歷史使命,努力踐行大運河蘊藏的中國精神,煥發水利人的新時代光彩。

|